NEOBATLLISMO

Neobatllismo

1946-1958.

El partido colorado resultó ganador de las

elecciones (1946) y se reafirmó el batllismo como principal fuerza y como su

principal opositor, al partido nacional con Herrera a la cabeza.

Hay que destacar que ambos partidos no eran un solo

bloque compacto sino que dentro de sus filas existía fuertes oposiciones.

Dentro del partido colorado iba surgiendo como

fuerte figura de un gran lider carismático capaz de interpretar los problemas

del país, Luis Batlle Berres. Sin embargo este fue resistido por otros figuras

de la facción batllista para que se presentara como candidato a intendente de

Montevideo por lo cual tuvo que conformarse con el cargo de vice presidente de

la república. Pera muerto Berreta el vice

saltó a la popularidad.

El gobierno de Luis Batlle va estar signado por la

confrontación entre el extremo conservadurismo de los Batlle Pacheco y la

tendencia renovadora y "populista" del Presidente.

Este periodo se abrió a partir del año 1946 y se va

a caracterizar por la consolidación del

sistema democrático representativo, auge económico originando un optimismo

colectivo conocido a través del eslogan "como el Uruguay no hay”.

Precisamente esta noción de "país de

excepción", se afirmará a través de la concreción de las libertades,

la democracia, el orden, la paz social, y el ejericio ciudadano de una vida

colectiva. El imaginario colectivo interpretará al Uruguay como "un

pequeño gran país", "un oasis de libertad, justicia y paz".

El Neobatllismo concibió como estrategia aceptar el proceso

revolucionario incorporándose a él, siempre desde el orden y el camino

de la no violencia. En este sentido, reconoce que la humanidad vive tiempos de

revolución social y política; una revolución que pretende continuar el tránsito

desde el liberalismo a la socialización, encauzada por la llamada "vía

normal", es decir, a través de la ley, la democracia y la libertad.

Socialización, es entendida bajo el supuesto de

justicia (ante los beneficios del progreso y la riqueza) atendiendo a los

reclamos populares, pero siempre controlando las inquietudes de los mismos.

El neobatllismo pone el acento en la democracia y la

libertad, entendiendo que ésta última solo se logra a través de la primera, y

es completada a través de una serie preocupación de justicia social, en el

mismo sentido que Batlle y Ordóñez expresaba: "que los pobre sean menos

pobres, aunque los ricos tengan que ser ricos".

Es en este sentido que el neobatllismo busca el

bienestar de todos los integrantes de la nación, superando los aspectos

negativos del capitalismo, sin llegar a condenar el sistema.

POLÍTICA ECONÓMICA

Una de las características que diferencian

marcadamente la política económica de este período respecto al anterior,

refiere a la modalidad que asume el creciente intervencionismo estatal

en la economía y en particular a la relación entre el estatismo y la

regulación económica. En ese sentido, el sector público retomó su

expansión, pero la innovación más destacada está dada por el establecimiento

progresivo de un nutrido conjunto de instrumentos que establecieron una

creciente regulación económica por parte del Estado. He allí un signo

distintivo de la política económica del terrismo y, más aun, del neobatllismo,

en comparación con la del primer batllismo.

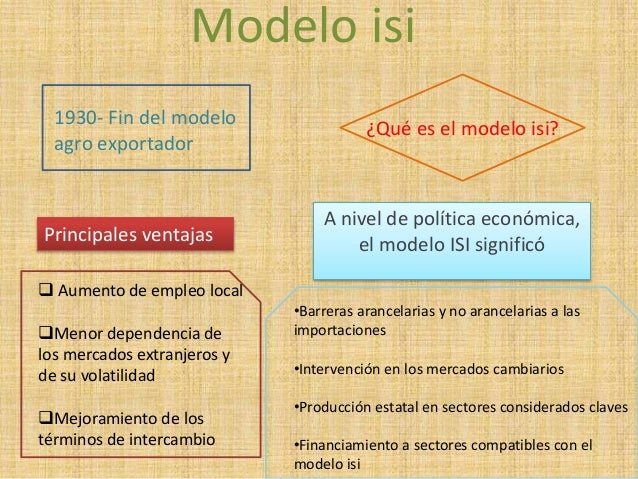

La industrialización como modelo de

desarrollo

La industrialización se presentó como el modelo de desarrollo alternativo al

agro-exportador, sobre todo, como modelo que satisfacía las expectativas de la

base social del partido.

En este sentido, el Estado actuó estableciendo un

marco de protección y de política cambiaria para que la actividad privada fuera responsable de

expandir la economía.

De esta forma, la industria pasó a ser la principal

actividad creadora de riqueza, a modo de que

conformar un "capitalismo /donde / (...) la riqueza llegue al

pueblo".

Las ventajas del nuevo modelo:

-

crear una clase media

-

salario bien pago

-

atrae capitales

-

crear clase administrativa bien paga

-

reparte la riqueza (redistribución de ingresos)

De esta manera, la industria entendida como una

mancomunidad de intereses donde existe la conciliación de clase, sumada al

capitalismo benefactor (distribuidor de ingresos), sentaron las bases de la

política económica neobatllista.

Bajo este planteo, se presentó como indispensable la

participación del trabajador en los beneficios de expansión económica,

intentado conciliar trabajo-capital, así como también, movilizar los

trabajadores en apoyo de la política industrializadora.

En el marco de este plan industrializador, fue

pertinente defender a la industria ante la firme oposición del grupo ganadero.

Para esta defensa se identificó industria con trabajo y con el pleno empleo,

así como también, se les aseguró a los inversores beneficios y extensión de

éstos a otras clases. La industria se convertía así en la fuente de riqueza

para la nación.

Paralelamente, el discurso industrializador, logró

comprometer al Estado, a los Capitalistas y a los obreros, sobre todo, a éstos

últimos, a través de un lenguaje obrerista, que le valió a Batlle Berres el

apoyo del sector proletario.

En una primera instancia, las industrias

desarrolladas serían para el mercado interno, es decir, consumo nacional. Pero

Batlle Berres planeaba, una vez alcanzada la satisfacción de dicho mercado,

pasar a una etapa exportadora: "la segunda etapa de la defensa de nuestras

industrias es salir al mundo a imponerlas".

Establecido en 1941, el Contralor

de Exportaciones e Importaciones, afectará al sector ganadero

particularmente. A través del mismo y en complemento con el Control de

Cambios y el sistema de cambios múltiples, cuyo

funcionamiento veremos, el Estado puso en marcha, particularmente durante el

neobatllismo, una importante transferencia de recursos desde el sector

agropecuario hacia otras actividades productivas (políticas pro-agrícolas e

industrialistas).

¿Cuál es la idea? La idea es

que a través de la creación de

organismos y reglamentaciones, el Estado

despliegue una cada vez más afinada regulación del comercio exterior

y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada

al estímulo de la diversificación productiva y de la distribución

del ingreso. De esta forma, entre 1931 y 1941 se fue montando un

conjunto de instituciones regulatorias. Entonces quedó configurado un núcleo

básico que se fue completando en los años posteriores. Con este instrumental,

el Estado uruguayo desplegó entre 1943 y 1959, en el arco que va de la

transición democrática a la crisis del neobatllismo, la política de promoción

industrial más impetuosa que se registra en la historia del país.

De esta forma quedó montado

lo esencial del mecanismo de regulación del comercio exterior que funcionaría

en adelante, con particular ímpetu en los años cuarenta y cincuenta (el mismo

que comenzaría a ser desmontado, o más bien a intentarse su desmontaje, con la

Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria de 1959[1]).

De cualquier manera, habiendo quedando instalado lo fundamental con la “ley

10.000”[2],

otras medidas se agregaron en los años siguientes, completando e incrementando

la capacidad estatal de regulación. Entre ellas, es particularmente relevante

el decreto que en 1947 sistematizó los cambios múltiples al

establecer tres categorías de productos importados a efectos de la fijación de

los tipos de cambio aplicables a la liquidación de las divisas destinadas a

importaciones. Básicamente establecía la prioridad de las materias primas

necesarias, los bienes de consumo no competitivos y ciertos bienes de capital

especificados, al tiempo que hacía lo contrario respecto a los artículos

competitivos y productos de lujo. Luego, un decreto de 1949 generalizó el

sistema a todo el comercio exterior, al extender los tipos de cambio

diferenciales a las exportaciones.

Estatismo y dirigismo

La alianza de clases que constituyeron la base

social del Neobatllismo, necesitaba de una ESTADO ÁRBITRO o Estado promotor del

desarrollo industrial. En este sentido el Estado interventor y dirigista estuvo

implícito en la concepción estatal neobatllista:

- control económico para impulsar la actividad privada (dirigismo). En este aspecto, G. D´Elía critica la ausencia de una planificación proyectada así como también, hace referencia a la existencia de un constante temor político respecto a la excesiva influencia de la naciente tecnocracia.

- Antes que nada, en primer lugar, el Estado debe defender el interés general. Sí las empresas privadas desconocen este interés común, entonces, en segundo lugar, es primordial que el Estado intervenga controlando el exceso de afán de lucro, abuso de especulación o incluso suplante al particular. De ahí que G. D´Elía defina al neobatllismo, entre otras cosas, como un "intervencionismo constructivo y de beneficio común"

- No obstante, el intervensionismo está condicionado por la coyuntura internacional (desarrollo potencias centrales)

- Es "partidario de la acción industrial del Estado"

- Intervención del Estado asegura una "economía ordenada" regulando la producción y l a distribución

- En la teoría se justifica el control del Estado porque la función principal del mismo es:

- 1° cuidar el interés general

- 2° cuidar el interés de los más débiles. Las clases pobres necesitan y esperan del Estado la tutela (legislación social y económica)

-

Dos aspectos esenciales justifican el intervensionismo del estadoa) social: PAZ SOCIALb) económico: CAPITAL-TRABAJO

Nacionalizaciones

y estatizaciones

La nacionalización de la

compañía inglesa de aguas corrientes (1947) y la creación de OSE

como empresa estatal encargada de la potabilización y suministro de agua a la

población, significaron una mejora y expansión nacional del servicio.

También se hizo cargo del maltrecho servicio de

trenes, al nacionalizarse en 1947 la compañía inglesa y hacerse cargo AFE

de sus bienes y servicios. Lo mismo sucedió con la compañía inglesa de tranvías

de Montevideo y la creación de la empresa municipal AMDET. Para

completar el panorama de la política de expansión de la cobertura estatal de

servicios de transportes, señalemos que en 1951 se producía la estatización de PLUNA,

con lo cual el Estado pasó a disponer de su propia línea aérea. De esta forma,

con la excepción del nunca concretado proyecto batllista de creación de una

marina mercante nacional, el Estado uruguayo cubría parte del espectro de

servicios de transporte de la época.

A su vez, Fue nacionalista desde el

punto de vista económico, defendió el desarrollo de la industria nacional; ante

el problema de los combustibles defendió el monopolio del Estado que culminó

con la creación de ANCAP.

Agricultura

Bajo el neobatllismo se impulsó una política

de fuerte estímulo estatal al desarrollo de la agricultura.

Cuatro fueron los instrumentos en los que pueden sintetizarse los medios

movilizados para alcanzar este fin: fijación de precios “sostén” (trigo, lino,

girasol, maní, algodón, etc.), tipos de cambio preferenciales, facilidades para

la importación de maquinaria agrícola y créditos a bajo interés.

Con relación a la colonización agrícola,

el neobatllismo se hizo cargo de los planes del primer batllismo: en 1948 fue

creado el Instituto Nacional de Colonización. En los hechos, éste desplegó

entre 1948 y 1958 un tibio impulso a la desconcentración de la propiedad de la

tierra y a la colonización agrícola y ganadera de zonas poco explotadas.

Desafiado por el firme rechazo de las gremiales ganaderas, su acción se vio

seriamente limitada por la escasez de los recursos con los que se lo dotó.

Reeditando la experiencia

del primer batllismo, esta política de tierras pro agrícola y antilatifundista

naufragó en medio de la escasez de recursos con que debió sobrevivir el INC y

la resistencia gremial y política presentada por el sector ganadero frente a

tales planes.

Respecto a los

arrendamientos, en base a la ley de 1942, sobre crédito para mejoras en los

predios rurales, se aprobó la ley de 1954, que establecía diversas medidas de

protección del uso del suelo, el derecho de los arrendatarios a acceder a esos

créditos y a la indemnización por parte de los propietarios por las mejoras

realizadas.

La preocupación por el estancamiento ganadero

se manifestó en forma permanente: En la elaboración del Plan Agropecuario

Nacional de 1947, realizado en la órbita del Ministerio de Ganadería, pasando a

depender al año siguiente del Instituto Nacional de Colonización; en la

solicitud del gobierno a la FAO y al Banco Mundial del envío de una misión de

especialistas (que entregaron su informe en 1951), o en el viaje de expertos uruguayos

a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Este proceso iba a culminar con la

elaboración del Plan Agropecuario Nacional que será financiado por el Banco

Mundial.

La política fiscal

Bajo el neobatllismo, la política fiscal marcaría un

giro y en cierta forma una consonancia con los postulados tradicionales del

batllismo. En una época en que el país se benefició de acrecidos saldos

comerciales acumulados, y con un Estado crecientemente costoso, los impuestos

fueron una parte más del complejo entramado de mecanismos redistributivos

(entre sectores de la economía y entre niveles de ingreso) desplegados al

servicio de la diversificación productiva y del sostenimiento de una ampliada

cobertura estatal de servicios públicos que contribuyeron a la elevación

general del nivel de vida experimentado en los años cuarenta y primeros

cincuenta. El impuesto a las ganancias extraordinarias de guerra establecido en

el curso de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo paradigmático de cómo en

estos años el Estado, por medio de su política fiscal, recurrió a los

beneficios del sector ganadero para transferir recursos y a la vez financiarse.

Política financiera

En 1948 puede decirse que se inicia una nueva etapa

en la organización financiera, otorgándosele al BROU un papel más

activo como autoridad monetaria[3],

lo cual se expresó en un mayor control sobre la actividad de los bancos

privados y el manejo discrecional de los redescuentos para ensayar un control

cualitativo del crédito.

Política social y laboral

El Estado, en el marco de una activa participación

de los actores sociales involucrados, contó con mecanismos institucionalizados

y socialmente legitimados al servicio de la regulación salarial.

Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que

quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban

por ley. En los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo

se completó con el antes mencionado control de precios de artículos de primera

necesidad y de los alquileres (los precios de los alquileres fueron regulados

por decisión parlamentaria en dos ocasiones dentro del período que

consideramos: leyes de octubre de 1931 y de diciembre de 1948).

En contraste con lo ocurrido durante el

terrismo, bajo el neobatllismo se produce un fuerte impulso a la elevación

del salario real como mecanismo de ampliación de la demanda interna, a

su vez requisito imprescindible para el sostenimiento del modelo industrial que

llevó adelante. Para ello, también se apostó, de forma más decidida, al control

de precios de los artículos de primera necesidad, a la creación de empleo

público y a la expansión de la legislación laboral y social.

Estos avances

se desarrollaban en el contexto de un clima de democracia y mayor libertad para

la acción sindical, aunque al respecto debemos cuidarnos de caer en

exageraciones al oponer la democracia recuperada en 1943 con el autoritarismo

terrista desplegado entre 1933 y 1938. Por ello vale traer a colación las

acciones de represión y persecución contra los trabajadores

organizados que se produjeron en varias ocasiones durante el período

neobatllista. Así, por ejemplo: la ofensiva impulsada por el gobierno

encabezado por Tomás Berreta en 1947 ante la huelga ferroviaria de ese año,

encarcelando a sus dirigentes y enviando al Parlamento tres proyectos de ley de

claro contenido antisindical (entre ellos uno que establecía la ilicitud de las

huelgas en el sector público); las sanciones y destituciones de funcionarios de

ANCAP en 1951 por parte del Directorio del ente, a raíz de medidas solidarias

con otro gremio llevadas adelante por la flamante Asociación de Obreros y

Empleados, que terminó con una huelga general; las Medidas Prontas de Seguridad

decretadas por primera vez en 1952 ante el anuncio de un paro general del

transporte, en medio de una ola de conflictos en el sector público y en la

actividad privada; entre otros[4].

En 1946 se estableció por

ley el Estatuto del Peón Rural que fijó pautas salariales, condiciones

laborales y amparo familiar. En 1950 fue creado el Consejo de Asignaciones

Familiares, centralizándolas en un único organismo con integración tripartita,

y creando al mismo tiempo los Centros Materno Infantiles para la atención

médica.

En todo este recorrido, el establecimiento de

los Consejos de Salarios por ley de 1943 es, por diversas razones, la piedra

angular por medio de la cual el Estado contó con una institución a través de la

cual pudo concretarse una fuerte intervención en el mercado de trabajo por

medio de la regulación salarial. La ley asignó a estos consejos la fijación de

un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las necesidades físicas e

intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación del

Estado. Tenían un funcionamiento descentralizado, habiendo tantos como ramas de

actividad se reconociesen (llegaron a funcionar más de cuarenta).

Se integraban con tres

representantes del gobierno, dos de los empresarios y dos de los trabajadores.

Tanto los patrones como los trabajadores debían elegir a sus delegados en

elecciones realizadas a tal efecto. Este mecanismo de elección de los

delegados, así como el seguimiento del trámite de la negociación con los

empresarios, hicieron de los Consejos de Salarios un fuerte estímulo a la

sindicalización en aquellos sectores en que ésta no existía o era débil.

El funcionamiento efectivo de los Consejos

de Salarios desde 1944 (cuando se instaló y laudó el primero, el del

sector transporte) tuvo múltiples efectos económicos, sociales y hasta

políticos. Con referencia al itinerario de la política económica y de las

capacidades reguladoras del Estado que es lo que aquí nos interesa, se

volvieron un poderoso instrumento al servicio de la política de redistribución

del ingreso, de ampliación del mercado interno y de industrialización. Con los

Consejos de Salarios, que en este sentido venían a agregarse al Contralor del

comercio exterior, el Estado uruguayo tuvo a su disposición un mecanismo

ampliamente útil para el despliegue de una política económica de carácter

marcadamente reguladora.

Mientras que el Contralor fue el instrumento

mediante el cual se canalizó la transferencia de recursos desde el sector

agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los Consejos

habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano

hacia los asalariados.

Relaciones Exteriores

Con respecto a las relaciones internacionales

enfrentó a los EEUU en términos económicos por vender su producción los países

socialistas, pero mantuvo una relación

solidaria y activa con aquel país

en otros aspectos, como por ejemplo: no criticando la agresión de éste para con

algunos territorios americanos, aunque el mismo Batlle Berres era partidario de

una comunidad de los pueblos de Latinoamérica

Reforma Constitucional.

En 1950 comienza un periodo donde el tema de debate

se asienta en la reforma de la Constitución. Finalmente, la misma se estableció

como un acuerdo político entre el partido del presidente Martinez Trueba y la

oposición. El objetivo de dicha reforma era la implantación del un ejecutivo

colegiado

Las razones de ese acuerdo fueron diversas. Por un

lado el partido nacional trataba de asegurarse por lo menos una mínima

integración en el Ejecutivo y la dirección de algunos Entes comerciales. Los

sectores Batllistas opuestos a Luis Batlle proclamaron el acuerdo para evitar

que la política personalista de Luis Batlle

sobre todo en los duros años de la guerra fría pudiera perjudicar al

país. Con el colegiado se evitaba todo riesgo de su retorno a la presidencia

con las antiguas características.

Pero existía una razón para la reforma: el temor de

un avance de los sectores gremiales. Constituyó un acuerdo político para

enfrentar una crisis cuyos primeros indicios ya se manifestaban y se exigía un

gobierno dispuesto a reprimir los excesos sindicales.

Síntesis del Neobatllismo:

·

Intento una conciliación entre la burguesía que no se excediera en su

afan de lucro y el proletariado que sus revidicaciones no agredieran al

capital.

·

En el aspecto económico y social la interveción del Estado adquiere una

importante relevancia, con una política proteccionista de fomento de la

industria realizando una redistribución

de la renta, promoviendo el desarrollo social. Se implanto un capitalismo

socialmente progresista, para un país dependiente dentro de una coyuntura

particular.

·

Su apoyo político fundamental lo va a recibir del empresariado

industrial, la clase media y la clase

obrera.

·

El el resultado de su política fue un marcado desarrollo industrial y

la expansión de determinados cultivos agrícola, se consolidó el sector

industrial, el crecimiento de la clase obrera y de la clase media, dependiente

avanzando en su sindicalización. El auge económico, la lucha sindical y la

política sindical y la política

redistributiva del gobierno posibilitaron el progreso y el incremento

del nivel de vida.

·

Desde el punto de vista político se puede decir que organiza un estado

para la integración poli clasista. Mientras la burguesía industrial y la

pequeña burguesía influyeron desde el seno del movimiento mientras que la clase

obrera gravitó con su voto desde fuera. A partir de la implantación de la

sociedad industrial el estatismo el

dirigismo, la conciliación adquieren gran importancia en el concepto de que las

relaciones de pueblo y gobierno instrumentado con la vigencia de la democracia

liberal.

·

Su idea fudamental para los cambios sociales es la revolución en el

orden para lograr los mismos cambios manteniendo las democracias.

·

Aunque algunos de los autores lo trata de populista un elemento

fundamental lo separa de esa característica el respeto por la democracia y la

libertad pero fundamentalmente aliada al tema de la justicia social por lo cual

según su propio concepto si eso no se logra la democracia corría un gran

peligro por lo que los estallidos sociales pudieran provocar.

·

Representa el ideal del mundo de aquella época, por que el las

libertades democráticas son reforzadas con soluciones de justicia social,

logrando superar la políticas que propugnaba la supresión de las

manifestaciones sociales mas negativas del capitalismo. Junto con ello aparecen

también los conceptos de libertad , democracia, orden, paz social, pueblo que

aparecen idealmente integrados.

·

Estas características permiten diferenciar su gobierno de los

populistas que asumían formas de autoritarismo.

·

En lo económico se puso acento en la necesidad de industrializar el

país promoviendo la expansión de las industrias ya existentes y la creación de

otras nuevas, desarrollando un proteccionismo fundamentalmente por la política

cambiaria. Para en neobatllismo la industria era la principal actividad

creadora de riqueza y por eso se manifiesta continuamente la intención de

protegerla de sus enemigos de importancia. La intención de defender la

industria también esta ligada por que su oposición el partido nacional era

partidario de la ganadería y contrario a la industria.

·

Pone un gran énfasis en la dimensión social que debe tener la

industrialización, ante la concepción de que los trabajadores debían participar

en los beneficios que la expansión aporta.

·

En lo social el dirigismo y el intervensionismo era fundamental como arbitro y como instrumento

para distribuir la riqueza eliminando las diferencias sociales más agudas.

Además eran los instrumento primordiales para resolver las contradictorias

demandas de las clases en las que se apoyó. Si bien no acepta el concepto de

lucha de clase la reconoce y es por eso que reconoce el papel de Estado para

impedir su desarrollo.

·

También se asegura el apoyo de las clases medias a través del

desarrollo del clientelismo político por el cual de va a generar un parasitaria

clase burocrática con el objetivo de juntar votos para el partido gobernantes.

·

Con respecto al campo cría en la forma de producción de la mediana

propiedad para lo cual se crea el Instituto Nacional de Colonización con el

objetivo de que el Estado comprara tierras la parcelara y las repartiera entre

colonos para que fueran trabajadas a través de éstos. Esta idea no funcionó por

que la oposición se opuso a este proyecto sobre todo los grandes ganaderos.

Pero igual el Instituto de mantuvo como forma de clientelismo político.

[1] Entre otras cosas, esta ley establecería el fin del sistema de

cambios múltiples y promovería la liberalización de las importaciones.

[2]La ley 10.000

(del 10/1/41) vino a terminar el edificio, unificando y completando los

organismos y mecanismos de regulación, al establecer el Contralor de

Exportaciones e Importaciones bajo jurisdicción del Ministerio de Hacienda. .

[3] Función que mantendría hasta 1967 cuando fue creado el Banco Central del Uruguay.

[4] A este respecto el trabajo de Hugo Cores (1989) da un buen panorama de la lucha social, y las acciones y reacciones del Estado uruguayo frente a las mismas, durante el primer tramo del período neobatllista.

Comentarios

Gracias